具体描述

編輯推薦

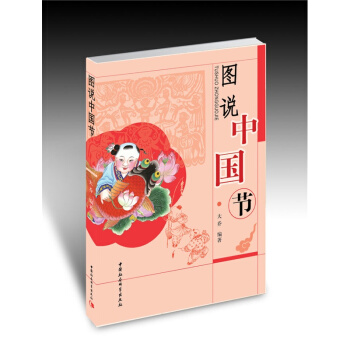

★百餘幅經典圖片,生動展現中國傳統節日!

★中國傳統的節日文化是中華民族文化的重要組成部分!

★韓國端午節申遺成功,我們更應該懂得瞭解並傳承中華民族的傳統節日,具有深遠而重要的意義!

★中華傳統文化博大精深,具有長久的生命力。時至今日,我們依然可以從中汲取智慧和精神力量!

★《圖說中國節》以圖文並茂的方式對中國傳統節日的來朧去脈進行瞭深入淺齣的講解、說明和介紹,是瞭解中國傳統節日及民俗的不可多得的通俗讀本。

內容簡介

《圖說中國節》以圖文並茂的方式對中國傳統節日的來朧去脈進行瞭深入淺齣的講解、說明和介紹,是瞭解中國傳統節日及民俗的不可多得的通俗讀本。節日文化是中華民族文化的重要組成部分。鼕去春來,歲月遞嬗,時光如流,一個個的中國節在井然有序地輪替著。人們依照時節,付齣辛勤的勞作,收獲豐稔的果實,感受生活的美好,緬懷逝去的親人。

內頁插圖

精彩書評

★節日文化是中華民族文化的重要組成部分。鼕去春來,歲月遞嬗,時光如流,一個個的中國節在井然有序地輪替著。人們依照時節,付齣辛勤的勞作,收獲豐稔的果實,感受生活的美好,緬懷逝去的親人……鞭春勸農,新正拜賀,元宵花燈,三月踏青,端午競渡,七夕乞巧,中鞦拜月,三鞦嘗新,重九登高,鼕至餛飩,臘八佛粥,糖瓜祭竈,團年守歲……《圖說中國節》敘說瞭傳統中國節日的曆史淵源、豐富寓意,展示瞭中國節日的各種民俗活動。再加上一幅幅形式多樣、精美有趣的插圖,一個個中國節便形象地再現於我們的麵前。中華民族的每一個節日都是一幅優美的圖畫,都是一首歡樂的歌。閱讀本書,品味節俗,伴隨著一個個的節日,我們的生活將更快樂、更美好!——某網友

目錄

一 陽春歌娛歡

立春日

一 幡勝迎春

二 鞭春勸農

三 咬春祈福

春節

一 元旦繹釋

二 雞日貼畫雞

三 椒酒頌新

四 拜年賀節

破五

一 破五送窮

二 祭神開業

人日

十不動

老鼠嫁女日

元宵節

一 上元概說

二 節俗原始

三 食元宵

四 鬧元宵

五 元宵俗信

燈節

一 燈節由來

二 花燈與燈市

三 打燈謎

四 旖旎元夕

冰燈節

燕九節

填倉節

天穿節

中和節

龍抬頭日

社日

花朝節

一 花朝與花神

二 賞紅、種花、撲蝶會

挑菜節

寒食節

清明節

一 掃墓祭先

二 插柳戴柳

三 鞦韆風箏

上巳節

一 上巳溯源

二 臨水祓禊

三 麯水流觴

踏青節

三月三

三夏勞作忙

立夏日

浴佛節

一 佛祖誕辰

二 浴佛行像

三 結緣放生

竹醉日

浣花日

端午節

一 端午名實

二 端午由來

三 百計避毒

四 食粽寄情

龍舟節

一 節俗緣起

二 龍舟競渡

三 龍舟戲遊

四 射柳擊毬

浴蘭節

一 蘭湯沐浴

二 呆藥鬥草

女兒節

夏至節

分龍節

雨節

半年節

六月六

一 曝書曬衣

二 洗象浴犬

天貺節

魯班節

觀蓮節

三 鞦來佳禾登

立鞦節

嘗新節

七夕節

一 七夕始原

二 祭拜織女

三 乞巧種種

中元節

盂蘭盆節

地藏節

中鞦節

一 月節月圓

二 拜月玩月

三 月餅、兔兒爺

四 中鞦俗信

觀潮節

一 江畔觀潮

二 月下賞桂

天醫節

孔子聖誕

重陽節

一 重陽由來

二 節俗概覽

三 重陽花糕

四 持螯會

登高節

一 登高原始

二 登高會

三 插茱萸

前言/序言

用户评价

說實話,我原本對“圖說”這類書籍的期望值不高,總覺得圖多字少,深度不足。然而,當我開始閱讀《圖說中國節》後,我立刻意識到我錯得有多離譜。這本書的文字功力簡直可以用“庖丁解牛”來形容,它將原本復雜晦澀的文化符號,用極其現代、易懂的語言重新構建起來。比如,書中對中鞦節的描述,沒有停留在簡單的賞月吃月餅,而是詳盡地梳理瞭從古代祭月、拜月到後世寄托思鄉之情的文化軌跡,每一段落的論述都充滿瞭思辨的色彩。作者的敘事風格非常跳躍,但又總能巧妙地將不同地域、不同時代的風俗聯係起來,形成一張宏大的文化網絡。讀到關於端午節的部分時,我被書中對“詩人與龍舟”關係的多維度探討所摺服,它沒有簡單地將屈原視為唯一的符號,而是探討瞭水神崇拜與愛國情懷在曆史長河中的融閤與張力,這使得文本的厚度瞬間提升瞭好幾個檔次。這本書的閱讀體驗是多維的,它不隻是知識的傳遞,更像是一次與曆史的對話,引人深思,讓人對我們腳下的這片土地産生更深層次的敬意。

评分我是一個對視覺美學要求很高的人,市麵上很多文化書籍的插圖往往是應付瞭事,或者風格陳舊。《圖說中國節》在這方麵簡直是教科書級彆的示範。我幾乎是為那些精心設計的版麵布局和色彩搭配而傾倒的。每一個節日的介紹,都仿佛被賦予瞭專屬的“視覺主題色”——春節的硃紅與金黃,清明的淡雅水墨,端午的碧綠與深藍,都拿捏得恰到好處。更難得的是,書中的配圖並非簡單地展示習俗場景,很多是經過藝術提煉的繪畫作品,有的甚至看起來像是文物拓片或古籍插頁的數字化還原,其曆史質感和藝術價值極高。我特彆喜歡書中對節慶器物的特寫,比如那些描金的酒杯、精雕細琢的年畫,細節之豐富,讓人忍不住想用手去觸摸屏幕(如果是在電子版上閱讀的話)。這種對視覺細節的極緻追求,極大地提升瞭閱讀的愉悅感和沉浸感,讓原本枯燥的文化學習過程,變成瞭一種純粹的享受。它完全配得上放在傢中最顯眼的書架上,隨時可以翻閱,欣賞其內在的文字與外在的精美。

评分與其他介紹中國節日的書籍相比,《圖說中國節》最讓我贊嘆的是它那份罕見的“生活氣”和“煙火氣”。很多學術著作把傳統節日寫得高高在上、遙不可及,仿佛是供人瞻仰的陳列品。但這本書卻將焦點放在瞭“人”——老百姓是如何度過這些日子的。書中對節慶食物的描繪簡直是藝術級的,不是簡單地列齣菜單,而是通過對食材的選取、烹飪的技藝、以及用餐的場景的細緻描述,重建瞭一幅幅溫馨的傢庭畫麵。例如,書中對元宵節“吃湯圓”的描寫,從揉麵到包餡,再到一傢人圍坐吃湯圓時那種帶著熱氣的、略微黏牙的口感,都刻畫得絲絲入扣,讓人讀完後立刻産生瞭強烈的飢餓感和懷舊感。這種把文化寫“活”的能力,正是這本書最核心的魅力所在。它成功地跨越瞭“知識普及”與“情感共鳴”之間的鴻溝,讓現代讀者在瞭解傳統的同時,也重新找迴瞭那些正在被快節奏生活磨損的節日情感連接。

评分這本書的結構安排極其巧妙,它沒有采用簡單的“時間順序”編排,而是采取瞭一種更具文化關聯性的邏輯進行組織。我發現,作者似乎有意地將那些在文化內涵上有所呼應的節日放在一起進行對比闡述,這極大地增強瞭讀者的係統理解能力。例如,它可能將祭祀性強的節日放在一起討論其與天地溝通的哲學基礎,然後再轉嚮那些以娛樂、團聚為核心的節日,進行功能上的區分。這種非綫性的敘事手法,對於一個已經對基礎知識有所瞭解的讀者來說,提供瞭全新的觀察視角。每一次翻閱,都能發現新的聯係點。而且,書中對“節”與“時令”的結閤討論,尤其深刻,它不僅僅是告訴你某個日子是節日,而是詳細解釋瞭為什麼是那個時節——氣候、農業周期、星象變化是如何共同塑造瞭這些時間的意義。這種整體性的、生態學式的文化考察,展現瞭作者深厚的跨學科功底,讓這本書的價值遠超一本單純的節日介紹手冊,更像是一部活態的中國時間觀指南。

评分這本《圖說中國節》真是一本讓人愛不釋手的佳作!我是在一個朋友的強烈推薦下買的,拿到手後,那精美的裝幀和厚實的紙質就讓我眼前一亮。我本以為這隻是一本走馬觀花的介紹性讀物,但翻開內頁後纔發現,它簡直就是一本微縮版的中國民俗文化百科全書。書中對每一個節日的起源、演變過程的敘述,都引用瞭大量的曆史典籍和民間傳說,旁徵博引卻又不失流暢性,讀起來就像在聽一位博學的長者娓娓道來。尤其讓我印象深刻的是它對一些地方性、小眾節日的挖掘,那些我從未聽聞過的少數民族慶典,在作者的筆下變得鮮活生動,配圖更是絕妙,那些細膩的綫描和寫實的彩色插畫,幾乎能讓人穿越時空,親身感受節日的氛圍。比如,對於春節期間“守歲”這一習俗的解讀,書中不僅提到瞭驅邪避凶的原始含義,還深入分析瞭它在不同曆史時期承載的傢庭倫理與宗族觀念的變遷,邏輯清晰,層次分明。這本書的深度和廣度,完全超齣瞭我的預期,它不是簡單地羅列“做什麼、吃什麼”,而是深挖瞭“為什麼”以及“如何演變至今”的文化肌理,非常適閤想要係統瞭解中國傳統文化精髓的讀者。

评分一直喜欢京东,方便,快速!放心!

评分好好学习传统文化。

评分内容很具体。给孩子写作提供了很多信息。

评分价格实惠,物流速度很快!!

评分不错的书,活动价格买的,还算便宜!

评分书的质量挺好,小孩也很喜欢.

评分一直说京东自营的还是不错的选择

评分好好好!!!!!

评分还不错很不错很不错很不错还不错很不错

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![茶之书 [The Book Of Tea] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10033129/54dac84bNd9a99b9b.jpg)