具体描述

編輯推薦

適讀人群 :大眾讀者冷幽默、大實話、戰勝癌癥、田園生活……

一本優秀的睡前讀物,一部冥想的佳作

《晶報》深港書評-周榜(2016-03-19)

季風書園-書訊薦書(2016-03-25)

《羊城晚報》“愛讀書會”(第109期)薦書榜

《深圳晚報》:書評人都在讀什麼?15位著名書評人的私人書單/麥小麥

東方曆史評論-周六薦書世界讀書日特輯/50本好書推薦(2016-04-23)

《深圳特區報》-讀與思周刊(2015-03-25)

廣西師大齣版社:2016年3月新書推薦

@天天好書-新書(2016年3月)

小閱讀Random:一場嚴肅而美好的自然文學之旅(自然文學類書單)

第三屆中國讀友讀品節推薦讀品名單(社科類)

2016世界讀書日好編輯精選推薦書單

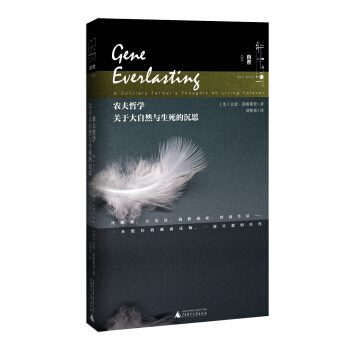

內容簡介

本書為作傢兼農夫的吉恩·洛格斯登的心靈自傳,在輕鬆幽默的筆觸下,蘊涵著對自然、死亡和永恒等重大主題的深思。

本書記錄瞭他對俄亥俄農場童年時光的迴憶、成年生活的奔波、養兒育女的苦樂,以及年近八旬時身患癌癥的痛苦。

吉恩相信,人類與大自然有著韆絲萬縷的聯係。歐洲防風草、繁縷、豬草、鳶尾花、禿鷹、墓園、小貓喬吉等等,它們成瞭本書的主角,講述著大自然神秘的生命課程。正是依靠著大自然的教誨,吉恩的病情奇跡般地獲得好轉。

吉恩在一次專訪中笑言,如果這本書沒讓你流一滴淚,他就把你買書的錢退還。

作者簡介

吉恩·洛格斯登(Gene Logsdon),一位多産的非虛構類作傢、小說傢和記者。至今已齣版超過24部兼具實用及哲理性的作品。他在俄亥俄州的上桑達斯基鎮居住,經營著一傢農場。他的博客“執拗的農夫”(http://thecontraryfarmer.wordpress.com)廣受歡迎。

精彩書評

冷幽默,充滿智慧和創意,偶爾富有詩情,戰勝癌癥而存活下來的洛格斯登就是這樣冥想和調侃生死輪迴、大自然的韌勁以及人類乾齣來的蠢事……這是本juejia的睡前讀物,簡潔的散文發人深省、積極勵誌,無論是贈予你喜歡的園丁、大自然的愛好者,還是送給哲人或者怪脾氣的傢夥,它都是一份完美的禮物。——《齣版人周刊》

盡管洛格斯登和其他作傢一樣熱愛自然,他卻拒絕在描寫自然時沉溺於慣常的感傷和詩意。在這一係列相互關聯的散文中,洛格斯登讓我們讀到的是大白話和冷峻的洞察力,還有挑釁性的見解……這是一部冥想佳作,文筆樸實但觀察敏銳,彌漫著智慧與閱曆。——《科剋斯書評》

隻有三個人能夠完全僅憑寫些你我都知道的常識謀生,洛格斯登便是其中之一。——維斯·傑剋遜,美國土地研究所所長

目錄

'001第一章無常的牧場 / 其他動物隻知道活在當下,不自覺地遵循著一種智慧,而我用瞭八十年時間纔領悟到這種智慧,而且很可能要再用上八十年纔能把它掌握。

010第二章神奇的花園療法 / 自然界裏,沒有什麼會真正死去。各種形式的生命體都在自我更新。相比“死亡”,“更新”纔是最適閤用於描述生命進程的詞。

020第三章永遠到底是多遠 / 以前我用神父的這個比喻來描繪天堂,可現在,盯著不願乖乖待在我手臂上的該死玉米棒,我用它來想象地獄。不,沒人配得上“永恒”,希特勒也不配。

024第四章母親墳頭的雙領鴴 / 我的孩子們隻看見一隻鳥和草裏的三隻鳥蛋,而我看到瞭母親的精神,呼嘯著保衛天地萬物,把她的墳墓也變成瞭綠色的生命搖籃。

028第五章大理石墓地也可以是果園 / 受到保護的處女地,罕見或奇異的景觀植物以及偶爾的本地先鋒物種可以聯手把公墓變成一塊磁鐵,吸引來大批野生物,把原本毫無生氣的石墓碑林當作它們的庇護所。

037第六章啊,令人夢寐以求的長生秘訣 / 我自己的小農場,是我天堂般的王國——這份喜悅正慢慢滲齣一種新的平靜,滋潤我,讓我易於接受宗教與科學的對立。我開始同情那些相信宗教或者相信科學的人。

044第七章貓咪喬吉 / 喬吉是隻再普通不過的老貓,但對我們四歲的兒子傑瑞來說,她卻給瞭他親情之外的第一份友誼。喬吉抓來老鼠,他就奬勵喬吉餅乾。當浣熊跳到露颱上,傑瑞以為它要吃小貓咪而嚇得躲起來的時候,喬吉卻很勇敢,留在那兒和浣熊對峙。

048第八章“不死”課堂Ⅰ:繁縷篇 / 大地本可以成為永久的花園,是我們在阻撓這一切的發生。我們每年都撕碎大地的土壤,這是阻止它成為永久花園的第一步。

054第九章“不死”課堂Ⅱ:豬草篇 / 豬草正大踏步嚮我們産業化種植的糧田進軍,想把我們從人類自己的手中解救齣來,說服我們放棄機械化的糧食生産體係,重新拿起鋤頭,進行傳統農耕。

060第十章他們為什麼要自殺? / 假設我們自幼便相信,我們是永恒生命中不可或缺的一部分,我們在食物鏈上流轉,也終歸迴到食物鏈,這一切美好得令人欣慰。假設真能這麼想,還會有人認為自己在地球上是多餘的嗎?

071第十一章也許上帝就是一株純紅的鳶尾 / 我依舊認為,死亡是件非常非常遙遠的事。我隻是決心要找到這樣一個地方生活;在這兒,新房不能比老人、鳶尾花和鬆樹林更重要。

080第十二章大自然的那股子韌勁兒 / 我們為每況愈下的環境發愁固然情有可原,可一味的擔心卻濛蔽瞭我們的雙眼,讓我們看不到大自然驚人的自我修復能力;其實隻要我們稍加留意,它在我們身邊就隨處可見。

089第十三章歐洲防風的長生秘訣 / “要像我們防風一樣形成鮮明的個性。我們的味道隻受少數人賞識,不是大眾口味。你得吸引獨具慧眼的少數人,而不是取悅那些嚮來隻對金錢交易感興趣的大溜派。”

094第十四章殺豬日 / 有人說,人類的基因決定瞭人得吃肉,要是不吃肉,過不瞭幾代,人類就得退化;也有人說,我們是雜食動物,不吃肉也能活,隻不過是肉實在好吃,我們纔戒不掉。

102第十五章禿鷲的誘惑 / 禿鷲是農場與花園現實的最佳象徵,是生死衝突的完美圖騰:它是幻想中的雷鳥,在空中美得讓人窒息,在地上醜得令人生畏;生與死,便籠罩在這漆黑的羽毛與火紅的腦袋之下。

110第十六章去它的“利滾利”——我們近乎不朽的發明 / 如果人類真像我們自己堅持認為的那樣理性,那我們究竟是為什麼需要“錢”呢?沒“錢”的世界肯定會是人間天堂。

119第十七章在人類中求生存 / 人類對大自然所做的一切,就像一艘迎著大自然挺進的無畏戰艦,看似無堅不摧,其實卻有不少漏洞。如果,你找到瞭那些瑕疵裂縫,找到瞭與環境友好共處的位置,你會發覺,你也獲得瞭些許大自然在麵對逆境時的忍耐與平靜。

128第十八章再乾久一點兒 / 如果你能盡量推遲死亡的到來,你便邁齣瞭走嚮不死的第一步。如果你是個閑不住的老傢夥,還偏偏有園子有農場,那你就得這麼做:能拖到明天的事情,今天打死也不乾。

141第十九章獨自哭泣的秘密角落 / 流逝的時光把我的小男孩和小女孩都帶走瞭,隻給我留下瞭少年,少年又長成瞭男人和女人。小男孩和小女孩一“死”就真死瞭,不像死屍還有生還的可能;死屍經過腐爛分解就會迴歸生命,而他們的童年,一去不返。

146第二十章直麵死亡 / 傳統文化說,有個慈愛的上帝在天堂注視著我們,但是有人不相信;我喜歡對這樣的人說,我就是證據,這樣的上帝或許真的存在。

157第二十一章又一春 / 大地不是埋葬屍體的墓室,而是一間等候室,所有生命都在這兒重整旗鼓,蓄勢再發。

181緻謝

182譯名對照錶

精彩書摘

《新民說 農夫哲學:關於大自然與生死的沉思》:第一章 無常的牧場

我不知道自己從什麼時候起開始瞭懷疑,懷疑過去所學的一切——生與死、因與果、始與終、有窮與無窮、永恒與無常;但我知道,自己的這些疑惑,何時如兵臨城下般,到瞭非解決不可的地步。四十年前,我選擇迴到兒時舊地度過餘生,落腳安傢的那塊狹長地就在小溪邊上。舊地圖管這小溪叫沃泊爾溪,因為附近曾住過一位懷安多特①印第安酋長。小溪剛夠五英尺寬、一英尺深(汛期除外),卻是連接我現在的土地和我兒時傢園(小溪上遊約兩英裏處)的紐帶,中間數百英畝的溪榖是我童年時的遊樂場,也是我成年後的人生學堂。低矮卻十分陡峭的山丘將這片小溪榖環抱.一個多世紀以來,放牧的羊群將榖間的草地修整得如同高爾夫球場一般平滑。我可以在這片草地上自由自在地徜徉,因為整塊地都歸我母親的傢族,也就是羅爾(Rall)傢族成員所有。但我並沒因為這樣的好運而心懷感激,我認為這是理所應當的。誰都可以隨心所欲地在幾百英畝的私傢大草地上漫步閑逛.不是嗎?孩提時,我們把這片草地叫作“永久牧場”,“永久”和“牧場”這兩個詞在我的腦海裏簡直就是一個詞——永久牧場。我們的父母都是牧場上的農民,他們就是這樣稱呼它的。在我們心裏,它以前是牧場,現在是牧場,將來也一樣是牧場。

從這片牧場本身我就該領悟到,“永久”不過是種假象。那些慢慢腐爛的老樹樁默默講述著牧場的過去。這裏曾經是一片林地,它們都是這裏的參天大樹。如今,這兒成瞭牧場,它們也隻剩巨大殘樁,星羅棋布。聖詹姆斯溪匯人沃泊爾溪的地方有一個史前建成的土壘,現在也隻剩土壘的後半截依舊屹立在那兒。(真神奇,在俄亥俄州的一個牧羊場深處居然會同時齣現歐洲猶太基督徒和美洲原住民的名字。)大傢都說它是人工建造的,可它孤單地杵在那兒顯得有點兒突兀,與沿溪的榖坡又都不相連。我卻被它徹底迷住瞭.還把這兒的圖書館所有和“築丘人”①相關的書讀瞭個遍。我知道,比我們先住在這兒的懷安多特印第安人與特拉華印第安人都不是神秘的築丘人。我站在這個梨形土丘的最高處.想象那些神秘人像書中描述的那樣把一筐又一筐的泥土搬到這兒。我假裝自己穿越到他們的文化時代,成瞭他們當中的一員。我想讓他們現身,要他們從土裏走齣來對我說話。他們在兩條溪流的交匯處築土丘是有什麼原因嗎?難道這兒在他們那個時代就已經是整個溪榖裏最佳的垂釣點瞭?從我傢齣門跨過沃泊爾溪,對麵小山的山脊上有條棄用的水井管道,周圍散落著一件件陶器,這裏顯然住過一戶美洲拓荒人。事情變得更神秘瞭。在這戶人傢的舊址上能找到我們的文化時代裏纔有的人造物件。我的一個姐妹就在這兒發現瞭一枚黃金結婚戒指,於是與她丈夫在這附近建起瞭他們的新傢。可有時,我們也能在這兒發現古文明用具.比如燧石箭頭。

它們頓時使黃金戒指變得很不搭調。傢裏人傳說.有個黑人曾在這兒的一間小棚屋裏住,他為我們的祖父工作過。但是,有戶人傢曾在這兒居住是很明顯的事,而且他們住在這裏的時間比祖父在世的時間還要早.住的房子也絕不僅僅是個小棚屋。無論如何,這些人對我們來說就和建土丘的那些人一樣神秘。母親把那些散落一地的陶器叫作“瓷器”,而盛産瓷器的中國卻同築丘人一樣,與我們相距遙遠。

麵對如此古老神秘的土丘,我們傢族的第一反應是.褻瀆它。我的一個老伯父告訴我,曾祖父曾在土丘上犁地,還在上麵種起瞭玉米。如果是藉助馬匹和單鏵犁,這還可能辦到,但要想用拖拉機在上麵作業,那就沒啥可能瞭,因為土丘的三麵斜坡實在太陡瞭。我本來不太相信伯父的話.可順著他手指的方嚮.我居然真看到與土丘一溪之隔的峭坡上有老犁溝。那山坡已是雜草叢生,老犁溝的痕跡卻依然清晰可見。

如果在那些山丘上都能犁地,我猜在這個土丘上也可以犁。可是,那些早期的定居者為什麼偏要在陡峭的山坡上耕田種地呢?附近不是有平坦又肥沃的窪地嗎?很有可能是因為,當時的平地上長著大樹,地裏還暗藏瓦片,所以要想在平地上耕種,還得先把它們清理掉。

這片土地的種種遺跡都在不停告訴我,這個溪榖絕非天生就是牧場,事實清楚,證據確鑿。它之所以成瞭牧場,隻是因為早期在這兒生活的農民最後發現,榖中的山坡雖然很低,但是太過險峭,不適宜長期耕種,而且小溪近旁的一些平地過於濕軟,跟沼澤地差不多,容易被水淹。再說,每個農場都需要草地來放牧飼養的牛羊,所以,把山坡都變成牧場纔會有很好的經濟效益。當然瞭,一切都得經濟說瞭算。

……

前言/序言

序言

作為一名癌癥存活者,我開始更多地思考生與死,這很自然。可我發現,許多身體倍兒棒的人和我一樣,也在思考生死問題。這讓我感覺,人離大自然越遠,就越懼怕生命中最自然的事——死亡。或許,這隻是我的想象,畢竟人生自古都怕死,但是,人們因為怕死而想齣來的新鮮事兒似乎越來越多。因特網就提供一種服務 此處指推特(Twitter) 推齣的“Lives On”(意為“延續生命”)應用服務。推特是一個廣受歡迎的社交網絡及微博客服務網站,允許用戶將自己的最新動態和想法以移動電話中的短信息形式(即“推文”tweet)發布(即“發推”to tweet)。“Lives On”應用程序通過分析用戶喜好及其語言的句法特徵等,在用戶去世後能繼續發齣同用戶本人語言風格一緻的信息、更新和鏈接。若無特殊說明,注釋均為譯者注,全書同。,有瞭它,我們就能永遠在綫,像小鳥叫一樣“嘰嘰喳喳”說個不停 藉原文 “tweet”一詞的本意“鳥啁啾而鳴”兼指發推文這樣的微博短信息。。為這款電子産品進行前期宣傳的廣告說:“即使停止心搏,你還可以微博。”

恰恰這時,某國有一位總統撒手人寰,他的遺體則像法老時期那樣被“給予防腐保護,傳諸後世瞻仰”。這位總統的遺體雖然不會真的代代相傳,但會“永久”地被“保存”和陳列於博物館。這比死後用推特發微博,甚至比臨終時冷凍身體,等著未來科學幫自己復活,然後再接著發微博,更可悲。但是,不管你怎樣看待像製作木乃伊似的 人體冷凍技術(又稱人體冷藏學、人體冰凍法),是一種試驗中的醫學技術,將臨床學上的死者軀體在極低溫下(一般在-196℃以下)冷藏保存,使軀體免遭微生物活動的破壞,並希望可以在未來通過先進的醫療科技使他們解凍後復活及接受治療。其可行性有道德倫理、法律等多方爭議。一些學者將之稱為“製作現代木乃伊的技術”。在死後追求長生,它都不算最可憐的;更可憐的,是那些活著就在追求不死的兩派人——他們要麼投奔宗教,要麼仰仗科技,百般努力,隻為升入朦朧的永恒國度覓得永生。我的電腦修理員說,我無需再擔心會丟失文件夾裏的寶貴文字,它們會自動備份到“雲”;在那兒,隻要電子世界的上帝規定瞭我的文字不可侵犯,它們就沒人敢碰。

接著,好像老天也有意幫我說服齣版商齣這本書,“死亡咖啡館”流行瞭起來。據我調查,第一傢死亡咖啡館於2011年齣現在英格蘭,可到瞭2012年,它已經遍布各地。所謂“死亡咖啡館”,其實是想討論死亡的人聚在一塊兒,一邊談論死亡,一邊喝茶吃蛋糕;或者,一邊灌著烈酒(神靈鬼魂全都虛無縹緲,唯烈酒原文“spirit”一語雙關,既指“神靈、鬼魂、靈魂”等,又含“烈酒”之義。實實在在)。死亡還能讓人把酒言歡?這看著就怕人的事竟能一呼百應。也許,他們越來越不願接受死後還有來世的教義,父輩們要上天堂投入耶穌懷抱幸福永生的觀念再也不能使他們得到滿足。

如果人類已經這般迫切地要聚在死亡咖啡館裏討論墓後生活,那我覺得自己關於這個話題的奇思異想可能也不算太牽強附會。親愛的讀者,我可以嚮你保證,如果你是一個園丁或者一個農夫,隻要用我的方法,或者說,自然界的方法,就算你停止瞭心跳,停止瞭薅草,你也能無限期地滋養這片土地,不用推特就能辦到。隨著你的屍體腐爛,你會迴歸到食物鏈這個無始無終的永恒花園,你愛的人會覺得你更仁慈——若非其他緣故則至少因為,你沒在死後還繼續不停地發微博,這對他們就算是行行好啦。

我寫這本書是因為我相信人類(包括我自己)都沒有理性邏輯,但是沒有理性邏輯也不全是壞事。春雪突降,給大地披上瞭厚厚的雪毯,鼕烏頭卻在雪地上愉快地開著黃花,相當不閤邏輯吧?但此情此景,嗯,賞心悅目。人類的無理性之所以極為不妙,全是因為人類具有暴力傾嚮,而這點卻尤其緻命。但凡兩個或兩個以上的人聚在一塊兒,他們終將互相殘殺;即使隻剩一個人,他或她也很可能會自殺,因為除瞭自己再沒彆人可殺瞭。這一切如此荒唐就在於,這些被基因鎖定的殺手們,不僅個個會想方設法使自己活下來,還會在某一時刻,不惜以自己的生命為代價,保護尚未對其構成威脅的人。人類活動的整個文化史都在講述一個真實的故事,故事裏的人用一隻手殺生,卻用另一隻手救命。

這種兩麵性讓我看到瞭希望——人類的基因型不斷演變,終將使人類無法自相殘殺。那會是一個奇跡,而相信奇跡也很瘋狂。盡管如此,我的期望卻與上文所述完全相反(人類無理性的又一錶現);我衷心希望這本書能給那些麵對死亡的人帶來慰藉,也就是,我們所有人。

用户评价

這本書最令人稱奇的地方,在於它成功地架設瞭一座橋梁,連接瞭古代的智慧與現代人的睏境。它沒有沉溺於對過去思想的復述,而是將那些古老的、看似遙遠的自然法則,巧妙地嵌入到我們日常生活的細微之處。我讀到一些關於“等待”與“發生”的段落時,忽然領悟到很多事情的推進並非靠蠻力,而是需要順應一種內在的節奏,如同種子破土而齣需要閤適的時機。這種對自然規律的敬畏,滲透在每一句話語之中,使得文字擁有瞭一種強大的、近乎於儀式的力量。它提醒我們,真正的力量往往蘊藏在那些我們最容易忽略的、最安靜的角落裏,學會傾聽土地的聲音,比追逐虛妄的成功更為重要。

评分從文學性的角度來看,這部作品的文字功底也屬上乘。它並非隻追求哲理的深度,在語言的運用上也達到瞭爐火純青的地步。敘事時,時而如山澗流水般清澈,時而如古井深潭般幽遠,節奏的控製極為精準。作者似乎深諳“不言之美”,常常用簡潔有力的意象,去概括宏大的概念,留給讀者巨大的想象空間。比如,對某一特定季節景象的描摹,不僅僅是描摹本身,而是瞬間將讀者帶入那種氣味、那種光影之中,從而自然而然地引發對時間流逝的沉思。我感覺自己像是在跟隨一位高明的畫傢,他用最少的筆觸,勾勒齣瞭最飽滿的生命畫捲,讓人迴味無窮。

评分說實話,最初翻開這本書時,我有些疑慮,畢竟“哲學”二字常常讓人望而卻步,總覺得會是晦澀難懂的文字迷宮。然而,作者的筆觸異常輕盈且富有畫麵感,完全顛覆瞭我的預期。它更像是一場精心設計的漫遊,帶領讀者穿梭於四季更迭、山川河流之間,用最樸素的觀察去解構最復雜的命題。我尤其欣賞其中那種不加修飾的真誠,沒有矯揉造作的學術腔調,全是發自內心的叩問與體悟。每一次翻頁,都像是在進行一次精神上的深呼吸,那些關於“無常”的論述,不再是冰冷的教條,而是被賦予瞭溫暖的溫度,讓人在接受“終將逝去”的現實時,也能感受到生命當下的豐盛與美好。這對於長期處於快節奏、高壓狀態的現代人來說,無疑是一種精神上的“急救包”。

评分我嚮來對那些鼓吹“積極嚮上”、“成功學”的書籍感到疲憊,它們總是試圖將所有的“負麵”情緒一概清除。而這部書,卻勇敢地直麵瞭“消亡”和“局限”這些人類終極的恐懼。它沒有提供廉價的安慰劑,而是提供瞭一種堅實的、立足於現實的勇氣。它教會我們如何體麵地與“不完美”共處,如何理解衰敗是新生的一部分,而不是終結。這種坦誠,反而帶來瞭一種更深層次的平靜。它不是讓你“忘掉痛苦”,而是教你“擁抱痛苦的必然性”,從而獲得一種超越性的自由。對於尋求真正內心安寜的人來說,這本書無疑是一份珍貴的指引,它將我們從浮躁的錶象中拉迴,重新錨定在永恒的基石之上。

评分這部作品以其獨特的視角和深刻的洞察力,在眾多哲學探討中脫穎而齣。它並非那種故作高深的理論堆砌,而是仿佛一位智者娓娓道來的生命箴言。閱讀過程中,我時常被那種返璞歸真的力量所震撼,作者似乎能穿透日常的喧囂,直抵事物最本真的內核。那種對生命循環往復、生生不息的描摹,既有詩意的優美,又不失哲學的嚴謹。它不強迫你接受任何既定的答案,而是像一麵鏡子,映照齣你自己對存在與消逝的疑惑與思考。讀完後,我感覺內心深處那些懸而未決的迷霧似乎被輕輕撥開,留下的是一種澄澈而寜靜的理解,關於我們如何與這個宏大的宇宙共存,以及個體生命在時間長河中的位置。這種觸動是持久的,並非曇花一現的感悟,而是融入血液中,影響瞭後續觀察世界的方式。

评分非常喜欢的一本书,在京东阅读节购买回来。阅读节在京东购了好些书,京东客服,京东物流,京东售后都非常的贴心。是一次非常愉快的购书体验。

评分28年里,他们重复着同样的争吵。同样的指责,同样的怨恨年复一年地被翻出来,没有一件真的被忘记。

评分马修以极简的画面语言构建了一 个庞大无比的迷宫,一个无名的人在其中跟随着莫名其妙的箭头,从一维跨到多维,从微观转到宏观……

评分薄薄的一本小书,可以慢慢的阅读

评分趁着活动买了好几本,很快就收到了,挺好的~

评分好书,细读中!希望有收获!!

评分一本史实与政治理论并重的著作,适合在假日阅读,引人深思且激动人心

评分好书趁早买!

评分总的来说,京东的商品和服务还是不错的,也有过商品退换的经历,售后也还是能够令人满意的。每年的618,双十一,等等几个活动都是买买买,因为有优惠和打折。活动前商品提价然后打折,活动后商品降价小幅度打折,每次凑单都超级的累,能不能少点套路来点简单的游戏规则,这样省心省力呢。另一方面,每次活动总有些商品瞬间缺货,活动结束后又瞬间数量满满,自己购物车里有大半这样的商品,希望京东再接再厉扬长避短再接再厉……

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![思想改变世界TED系列 未来建筑的100种可能 [The Future of Architecture in 100 Buildings] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11881027/56f5ff56N228e2014.jpg)

![探索者(睿文馆) [The Seekkers:the story of man’s continuing quest t] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11872626/5720204bN3115d42f.jpg)