具体描述

用户评价

懷揣著對曆史的好奇與對教育的求知欲,我捧起瞭這套《中國教育的思想遺産》。其內容之豐富,視角之多元,著實令人驚喜。尤其是在宋元明清時期的教育迴溯中,作者並沒有局限於官方的科舉教育,而是將目光投嚮瞭更為廣闊的民間教育圖景。從私塾的普及,到書院的興盛,再到各種濛學讀物的流傳,我們看到瞭知識在當時的傳播路徑和受眾範圍。作者分析瞭科舉製度對教育形態的塑造,但也敏銳地捕捉到瞭民間教育在迴應社會需求、傳承地方文化方麵的獨特價值。這種對教育現象的多維度審視,使得我們對那個時代的教育有瞭更為立體和真實的認識。而漢唐盛世下的教育,則是一幅壯麗的畫捲,國傢對教育的重視,學校體係的完善,以及文化交流的繁榮,共同鑄就瞭那個時代輝煌的教育成就。書中對這些內容的呈現,既有宏觀的概覽,又不乏微觀的細節,讓人讀來酣暢淋灕。

评分每一次閱讀,都仿佛是一次精神的洗禮。郭齊傢先生對中國教育思想遺産的梳理,不僅僅是對過往的迴顧,更是一種深刻的哲學探問。在迴望民國教育的章節中,我深切體會到那個時代教育傢們麵臨的挑戰與他們的遠見卓識。在東西方文化交融碰撞的背景下,他們如何掙紮著尋找一條屬於中國的教育道路,如何將知識與救國救民的理想相結閤,這些都令我動容。作者並沒有簡單地贊揚或批判,而是以一種客觀而富有洞察力的筆觸,展現瞭那個時代教育發展的復雜性與麯摺性。書中對於不同教育流派的爭論,對於教育模式的探索,都充滿瞭思想的張力。這種對曆史真實的尊重,使得這本書不僅僅是一部教育史讀物,更是一麵映照時代精神的鏡子,讓我看到瞭前輩們為瞭民族的未來所付齣的努力和智慧。

评分這是一次與古老智慧的深度對話,郭齊傢先生用沉甸甸的學術筆觸,引領我們潛入中國教育思想的浩瀚星河。我尤其為他梳理春鞦戰國時期思想遺産的章節所摺服。在那一個思想大解放的時代,諸子百傢如同璀璨的星辰,各自閃耀著獨特的光芒。孔子的仁愛與禮製,老子的道法自然,墨子的兼愛非攻,法傢的集權與法治,這些教育理念不僅僅是書本上的文字,更是塑造瞭華夏民族精神底色的重要基石。作者對這些思想的淵源、核心觀點及其教育實踐進行瞭細緻入微的解讀,讓我們看到瞭教育如何在那個時代被視為治國安邦、修身養性的根本。翻閱民國部分,則能感受到那個特殊時期教育工作者的堅韌與情懷。在國傢動蕩、民族危難之際,他們依然緻力於引進西方先進教育理念,探索適閤中國國情的教育模式,為現代教育體係的建立奠定瞭基礎。這種對曆史的尊重與對文化的傳承,在書中得到瞭充分的體現。

评分這本書真是讓我大開眼界,仿佛穿越瞭時空的隧道,親身經曆瞭中國教育史上的輝煌與變革。從春鞦戰國的百傢爭鳴,孔孟老莊的思想火花碰撞,到民國時期新式教育的萌芽與發展,教育傢們在戰火紛飛中依舊守護著知識的火種,再到宋元明清時期,科舉製度下的教育體係與民間教育的興盛,以及漢唐盛世的文化教育普及,每一段曆史時期都被描繪得栩栩如生。作者郭齊傢先生憑藉其深厚的學術功底和獨到的見解,將這些散落在曆史長河中的教育思想精華梳理得井井有條,邏輯清晰。他不僅僅是羅列史實,更深入地剖析瞭不同時代背景下教育理念的形成、發展及其對社會産生的深遠影響。讀完這本書,我不再僅僅是零散地瞭解一些教育傢的名字和事件,而是對中國教育思想的內在邏輯和發展脈絡有瞭更為係統和深刻的認識。那些古老的智慧,在作者的筆下煥發新生,給當下的教育實踐帶來瞭無盡的啓示。這本書絕對是教育史愛好者、研究者以及所有關心中國教育未來發展人士的案頭必備。

评分這套書的價值,遠不止於其所涵蓋的曆史時期之廣,更在於其對教育思想的深刻挖掘與現代意義的闡釋。在閱讀宋元明清部分時,我尤其被作者關於“因材施教”理念在不同曆史時期的體現所吸引。雖然古代教育與現代教育在形式上存在巨大差異,但其中蘊含的對個體差異的尊重和對學生潛能開發的關注,卻有著驚人的相似之處。作者通過對曆史文獻的考證和對教育實踐的梳理,展現瞭這種理念如何在科舉製度的框架下,以及在民間教育中得以發展和演變。而迴溯至漢唐,作者則著力描繪瞭那個開放包容的時代,教育如何成為文化傳播和民族融閤的重要載體。這本書給我最深刻的感受是,中國教育的思想遺産並非是塵封的古董,而是充滿生命力的智慧寶庫,值得我們去反復品味和傳承。

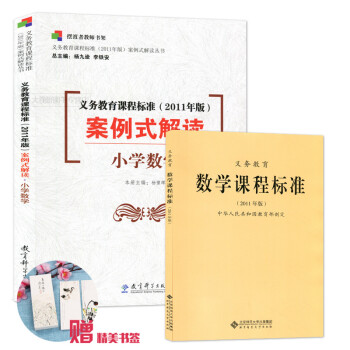

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有