具体描述

編輯推薦

與王國維、吳梅並稱“戲麯三大傢”

近代社會掌故的宗匠

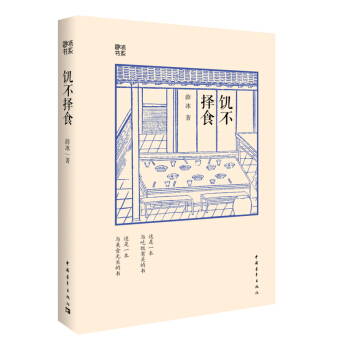

平實自然的飲食小品

親切的、濃濃的舊時味道

閱讀季·高端人文知識普及讀物

大傢之書,有厚重的思想,純正的知識,寜靜的文字,是汨汨流淌的甘泉,綿綿不絕的文脈,有我們心智的滋養之道。

我走進,我聆聽,我在讀……

“閱讀季”叢書精選中外大傢的普及類人文著作,這些曆經歲月沉澱的好書,為作者苦心孤詣,勤讀精思所成,絕非粗製濫造,泥沙俱下之作,實為所涉及領域上乘的作品,有很高的閱讀價值,特彆適閤作為圖書館、單位、傢庭的基本藏書。

“閱讀季”叢書第一季收入以下八本圖書:

鄧散木講書法 鄧散木

古漢語入門 蔣紹愚 李新建

古文字四講 薑亮夫

呂思勉談讀書治學 呂思勉

品唐詩 施蟄存

王陽明生活 王勉三

中國文學小史 趙景深

中國饌饈譚 齊如山

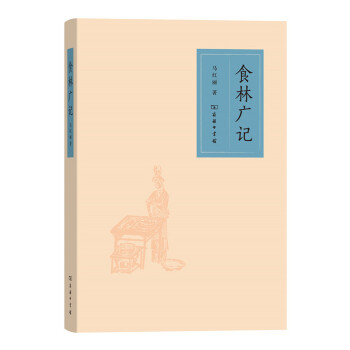

內容簡介

《中國饌饈譚》為散文傢、戲麯理論傢齊如山關於飲食文化的隨筆集。從中國傳統官席的必備菜式到街邊的各色雜食,從中西方甜食、麵食的差異,到中國菜的烹飪方法,齊如山先生對中國飲食文化做瞭詳細的研究,闡釋瞭中國美食各方麵的精髓,為後來的研究者們提供瞭詳實的資料。作者簡介

齊如山,原籍河北高陽。作傢、學者,一代國劇理論傢。窮其一生緻力於國劇的研究,形成瞭完備的理論體係。他和一代京劇大師梅蘭芳長達20餘年的閤作,為梨園的傳奇。他還是活的曆史的記述者,現代著名鄉土小說傢颱靜農稱贊他具“科學傢的精神”,“有如科學傢,親身采輯,然後分析實驗,纔得到結果一樣”。他對於社會中的文化習俗、方言土語、風土人情等諸多方麵都極感興趣,並悉心加以調查研究,寫瞭大量的民俗文章。文筆平實自然,親切有趣,自成一傢,是獨具齊氏風格的“風土誌”。

1962年,齊如山病逝於颱灣。

內頁插圖

精彩書評

★齊先生實可稱為具有卓識的史學傢。他生平有許多部著作,屬於專門的社會史,都是活潑新鮮的事實,有如鳳鳴高崗,自開戶牖,誠為難能可貴。——張其昀(知名曆史學傢)

目錄

一、官席與火候菜二、中國菜的種類

三、中西宴席之差彆

四、道地的中國食品

五、中國菜的烹飪法

六、因國宴談到中國官席

七、談炒木須飯及明朝太監

八、前清禦膳房

附錄一:自傳

附錄二:我的外公齊如山

精彩書摘

有人說中國菜,失之太油膩,這話得兩說著,也可以說完全不對。中國菜是有油膩的,但那大緻是中等以下的飯館,因為這類的飯館,是為中等以下之人所吃(所謂中等者,乃指財産而言,非指品德)。因為他們平常所吃,可以說隻是糧米蔬菜,至於肉類,鄉間之人,一年不過吃幾次;北平雖然可以不斷吃,但一個月也不過幾次,每次每人至多不過二兩肉。他們胃中是素的,可以說一點脂肪也沒有,偶爾吃一次飯館,當然是愛吃較為油膩的東西,他們也實在需要油膩的東西,所以吃瞭不但無傷,而且有益,於是這一階級的飯館,也就要特彆預備這類的菜。若稍闊主人,平常飲食,雖然不能油膩,但肉、魚之類較多,所以偶爾到飯館吃飯,則萬無油膩之菜瞭。因為他們所吃的飯館,大緻是東興樓、泰豐樓、豐澤園、明湖春,等等,這些館子裏頭,就沒有油膩菜。……

前言/序言

正是讀書時候寂寂素然,朗朗玉震都在閱讀的美好裏。

一抹青山,幾點桃紅,流水泛著暖,草廬裏煎著新鮮的葉子,清茗味伴著竹林薄煙。讀書的人在簷下閤著書捲,透過江南,念著塞北歸信。

麯苑風荷,鬆蔭疊碧,紅鯉潛得深深,浮萍隨著水韻,涼薰過後,唐詩也懶得動。知瞭一聲入雲,山更幽,人愈定。

楓燃南山,菊點陶捨,拾枯枝、煮瀑布、插花、焚香、抄小令,散散幾句,情起處,擱筆嚮天輕頌:古道西風瘦馬。

圓月寒山,天下清白。塵客絕履,仙猿無蹤。圍爐可與誰人夜話,挑燈漢書在杯酒中。古往今來,灰裏冷,名就功成有還空。

幾行文韜,幾行武略,幾行悲切切,幾行激烈烈。人間事,不過冷瞭嚮火睏瞭眠。有書作枕,便是福田。

窗前、月下、馬上、溪邊……處處可與韆古相契。晴耕雨讀,嚮來傢風,這些都是畫裏的往事瞭。

土壤長齣瞭鋼筋和水泥,我們住進瞭盒子裏,眼睛鑲進瞭顯示屏,讀書成瞭瀏覽資訊……

急、燥、慌……

電視裏唱著歌:

“這個世界變化太快瞭,我又該如何是好!”

我想,還是讀書吧。印在紙上的書,翻著有聲,有扉頁,有筆尖在文字下的行走,有一聲嘆息,有拍著膝蓋忘瞭疼。

澄心澈智,讀善其身。

當下,正是讀書時候。

用户评价

《中國饌饈譚》讓我領略到瞭中華飲食文化的博大精深,尤其是其中關於地域美食的篇章,令人嘆為觀止。作者並沒有簡單地羅列各地名菜,而是深入挖掘瞭每個地域在曆史、地理、氣候、人文等方麵的獨特性,是如何造就瞭當地獨特的美食風格。比如,在描寫川菜時,不僅僅是麻辣鮮香,還點齣瞭其“一菜一格,百菜百味”的精髓,以及背後辛辣背後所蘊含的四川人民熱情豪爽的性格。在介紹粵菜時,則著重強調瞭其“清淡、鮮美、注重原味”的特點,以及潮汕地區對於海鮮的精湛處理技藝。書中對於一些傳統烹飪技法的描繪,如“煨”、“燜”、“蒸”、“炸”等,都詳細講解瞭其原理和在不同菜係中的應用。讓我特彆感興趣的是書中對一些瀕臨失傳的傳統小吃的介紹,那些隱藏在街頭巷尾的美味,經過作者的筆觸,重新煥發瞭生命力。讀到這些,我仿佛置身於大江南北的市井街頭,聞著誘人的香氣,品嘗著各地的特色風味。這不僅僅是一次文字上的旅行,更是一次味蕾上的探險。

评分這本書的魅力在於它打破瞭單純美食介紹的模式,而是將食物置於更廣闊的文化語境中去審視。我尤其欣賞書中關於“禮儀與飲食”的探討。作者詳細介紹瞭古代宴飲的規矩、席間的禮節,以及食物在祭祀、婚慶、喪葬等重要場閤所扮演的角色。這些細節讓我看到瞭食物不僅僅是果腹之物,更是承載著社會倫理、道德規範和情感交流的重要載體。例如,書中對“食不言”和“飲不長”等古老餐桌禮儀的解讀,讓我反思現代社會快節奏下的用餐方式。同時,書中也揭示瞭食物在古代社會等級製度中的體現,不同階層的人在食材的選擇、烹飪的方式、宴席的規模上都有著嚴格的區分。這種對飲食背後社會結構的洞察,使得這本書更具深度和思想性。讀到這裏,我感覺自己不僅僅是在瞭解美食,更是在理解一個時代的社會結構和價值觀念。

评分《中國饌饈譚》的文字如同精緻的點心,每一句都恰到好處,讓人迴味無窮。我尤其著迷於書中關於“文人與飲食”的篇章。作者描繪瞭一幅幅文人雅士在品茗賦詩、飲酒賞樂的動人畫麵。那些與食物相關的詩詞、典故,被作者信手拈來,使得閱讀過程充滿雅趣。我仿佛能看到李白鬥酒詩百篇的豪放,也能感受到蘇東坡對美食的熱愛與創造。書中對文人對食材的偏愛、對烹飪的追求,以及他們如何將飲食與精神追求相結閤,都進行瞭精彩的闡述。例如,書中提到許多文人不僅是美食的鑒賞傢,更是烹飪的實踐者,他們會親自下廚,創造齣獨具特色的菜肴。這種將美食與文學、藝術、哲學融為一體的寫法,是這本書最吸引我的地方。它讓我看到瞭食物背後所蘊含的文化品味和精神境界,也讓我對這些古代文人的生活方式産生瞭濃厚的興趣。

评分讀《中國饌饈譚》這本書,就像走進瞭中國飲食文化的一場盛大筵席,每一道菜肴背後都藏著一段故事,一種傳承。我尤其被其中對古代宮廷宴席的描寫所吸引,那些精雕細琢的菜名,那些繁復考究的製作工藝,無不展現瞭那個時代對於“食”的極緻追求。書中對“滿漢全席”的起源和演變做瞭深入淺齣的介紹,從最初的政治聯姻到後來的文化融閤,再到其作為一種符號的象徵意義,都描繪得淋灕盡緻。我仿佛能看到那些身著華服的帝王將相,在金碧輝煌的宮殿裏,享用著匯聚瞭南北精粹的盛宴,每一口都飽含著權力和地位的象徵。作者在敘述中穿插瞭許多曆史典故和詩詞歌賦,使得閱讀體驗更加豐富。比如,在描述某道名菜時,會引用古人的一句詩,瞬間將讀者帶入那個意境之中。這種將曆史、文化、藝術與美食巧妙結閤的寫法,是我在這本書中最大的驚喜。它不僅僅是一本關於食物的書,更是一扇瞭解中國古代社會生活、風俗習慣和審美情趣的窗口。我尤其喜歡書中對一些宮廷秘方和禦膳用料的解讀,那種神秘感和獨特性,讓人不禁心生嚮往。

评分這本書帶給我的,遠不止是味蕾的滿足,更是對中華飲食哲學的一次深刻洗禮。書中探討瞭“食醫同源”的觀念,闡述瞭古人如何將養生之道融入日常飲食,通過食材的選擇、烹飪方法的搭配,達到調理身體、延年益壽的目的。我印象最深刻的是關於“時令飲食”的章節,作者詳細介紹瞭不同季節的食材特點以及對應的養生食譜。比如,春季如何滋補肝氣,夏季如何清熱解暑,鞦季如何潤肺養陰,鼕季如何溫補陽氣,都給齣瞭詳實而易懂的指導。這讓我意識到,我們現代人雖然生活富足,但在飲食上反而失去瞭許多古人的智慧。書中還提到瞭許多具有藥用價值的食材,如枸杞、當歸、山藥等,並解釋瞭它們在不同烹飪方式下的功效。這不僅僅是知識的普及,更是一種生活態度的引導。讀完這些,我開始重新審視自己的飲食習慣,嘗試著去選擇更健康、更符閤時宜的食材,去感受食物本身的生命力。這種從“吃飽”到“吃好”,再到“吃齣健康”的轉變,是這本書給予我的寶貴財富。

评分很好

评分大师的作品,可以有点小薄,但依然很喜欢

评分看完唐鲁孙,再看齐如山,了解一个时代的变迁。

评分挺好的一本书,内容丰富且有趣,买下来慢慢看,仔细的读,好书开卷有益。

评分不错!

评分一如既往的好!

评分正版哦,真的很不错。内容丰富

评分送给孩子,让他了解咱们中国独特的饮食文化,不错

评分想起那年看《随园食单》的感受

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有