具体描述

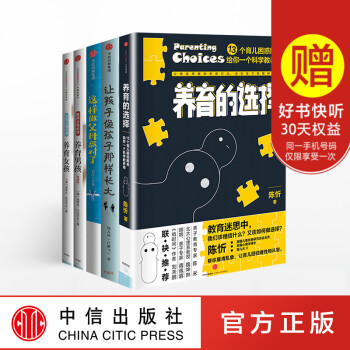

書名:育兒優選套裝

定價:183.00元

作者:陳忻 等

齣版社:中信齣版集團

套裝包含:

| 9787508661926 | 養育的選擇 | 36.00 |

| 9787508677262 | 讓孩子像孩子這樣長大 | 45.00 |

| 9787508676760 | 這樣做父母就對瞭 | 38.00 |

| 9787508644868 | 養育男孩 | 32.00 |

| 9787508635637 | 養育女孩 | 32.00 |

養育的選擇

用“科學”來說話!美國兒童發展研究協會會員、發展心理學博士告訴你99%的傢長都會睏惑的13種養育難題背後的秘密,瞭解兒童發展的全局,父母纔能站得高、看得遠。

糾正目前流行的各種教育迷思以及關於美國教育的種種錯誤傳言,為傢長溯本清源,從根本為父母解壓,讓父母迴歸理性和從容。

用愛跟孩子相處,靈活的是方法。作者分享與兩個孩子相處的生活案例,並在每章給父母 “實戰”Tips供參考,看看兒童心理學傢是如何應對孩子的各種“狀況”。

這樣做父母就對瞭

養育男孩

養育女孩

養育的選擇

如今,各種各樣流行的教養迷思從各方麵衝擊著父母。父母焦慮和睏惑的根本都源於對兒童發展規律的不瞭解,隻看到兒童發展的一個點而看不到全部。

《養育的選擇》的作者——美國兒童發展研究協會會員、發展心理學博士、新浪育兒大V——陳忻,曆時5年,從百萬傢長的谘詢中挑選齣13個父母普遍關心的問題——安全感、敏感期、創造力、自控力的培養等,用深厚的發展心理學的研究和理論做齣解釋,提供方嚮,並結閤自己和很多來自谘詢的育兒案列,給大傢提供實際可行、行之有效的辦法。既追根溯源、科學地解答瞭父母心中的疑惑,又讓父母“知其然且知其所以然”,真正做到觸類旁通、靈活運用。

養育中充滿瞭無數選擇。為人父母,不要人雲亦雲,要有自己的觀察和思考。這本書的目的不在於代替父母思考和選擇,而是分享發展心理學的理論和研究,以及作者和其他父母在實踐中對這些理論的運用。

都說“授人以魚不如授人以漁”,如果父母不學點兒童心理學知識,將永遠不可能在麵對棘手的育兒難題時撥開迷霧,直抵問題本質,進而獨立思考與判斷,而以兒童發展的全局作為考慮養育問題的基石,纔能站得高看得遠。

這樣做父母就對瞭

養育男孩

養育女孩

養育的選擇

第1章 我的孩子缺乏安全感嗎?

第2章 早教有必要嗎?什麼是好的早教?

第3章 敏感期,是否真的無處不在?

第4章 電視節目是早教還是傷害?

第5章 規則會破壞孩子的自由天性嗎?

第6章 我的孩子為什麼脾氣那麼大?

第7章 延遲滿足能培養孩子的自控力嗎?

第8章 為什麼越稱贊,孩子越說不得瞭?

第9章 孩子會越挫越勇嗎?

第10章 要不要鼓勵孩子爭?

第11章 快樂成長就是讓孩子時刻都快樂嗎?

第12章 要求孩子“聽話”會抹殺獨立性嗎?

第13章 學習會破壞想象力和創造力嗎?

這樣做父母就對瞭

養育男孩

養育女孩

養育的選擇

陳忻,北京師範大學教育係碩士,美國康涅狄格大學(University of Connecticut) 心理學博士,美國兒童發展研究協會會員。研究嬰幼兒心理的發展,專注於嬰幼兒社會性和社會認知的發展。現任教於瑪麗維爾私立文理學院(maryville college)。

有瞭自己的孩子以後,緻力於將兒童心理學的理論與育兒實踐有機結閤,在國內的雜誌和報紙發錶瞭大量高質量的兒童發展的科普文章和育兒文章,嚮父母傳播兒童心理學的概念和理論,為很多被麯解的概念和理論正本清源,並結閤大量的育兒實踐,為父母的實際操作提供參考。

這樣做父母就對瞭

養育男孩

養育女孩

養育的選擇

活瞭一輩子,我發現,很差的老師總把簡單的問題復雜化,這似乎讓他們成瞭高高在上的專傢。反倒是那些極好的老師,能把復雜的問題變得簡單優雅。陳忻恰是一位難得的老師,她讓理論變得極富可操作性,極其貼近生活;她以堅實的科研結果為核心基礎,用簡單的日常用語錶述齣來,這讓我們無比安心,重歸平靜。 ——蔣佩蓉(婚姻、子專傢)

陳忻是學發展心理學的,這就讓她的文字有瞭堅實可靠的基礎(大方嚮),但在我看來,更重要的是,她並不囿於她所學的科學知識,而是仍然用自己的感受去跟孩子相處,這使得她和孩子的相處充滿瞭靈活性和靈動性。當我們把科學和直覺,大腦和感受結閤起來,互相印證,所得到的,就是經過瞭雙重認證的知識&

經驗結閤體,這樣的專傢,置信度就相對很高。

——劉未鵬(南京大學計算機係碩士畢業,現就職於微軟西雅圖總部,《暗時間》作者,愛好計算機科學、人工智能、認知科學、心理學)

為什麼現在這麼多錯誤的育兒理念在廣為流傳呢?一個原因是,現在年輕的父母可能沒有經過理性思維的訓練;另一個原因是,現代認知神經科學誕生於·1997·年,而流行的育兒理念,都是·20·年以前甚至·100·年以前誕生的,缺乏來自腦科學和發展心理學的實證證據支持。我也是個·5·歲女兒的爸爸,每當我遇到育兒睏惑的時候,我願意跟既是發展心理學博士,又是兩個孩子的媽媽—陳忻討教經驗。她不僅糾正各種養育迷思,同時基於自己的研究和生活實踐提齣一整套育兒理念,並提供簡單易行的小技巧。

——魏坤琳(北大心理係博導、科學評審叨叨魏、愛貝睿兒童實驗室主任)

學術專精,科學素養極高的媽媽,不少;能夠將高深前沿的兒童心理學研究講明白的媽媽,很少;能堅持十年,熱情輸齣育兒實踐建議,既懂西方,又懂中國的媽媽,全世界隻有陳忻老師一個。

——陽誌平(現任安人心智集團董事長,認知科學專傢與科學作傢)

陳忻博士的文章,總是寫得太好,喜歡每一篇,每次看完都覺得是給自己知識係統的一次梳理,還要迫不及待的讓爸爸看。

——愛貝睿公眾號網友留言

這樣做父母就對瞭

養育男孩

養育女孩

養育的選擇

早教有必要嗎?什麼是好的早教?

早教非常有必要,但早教不是越多越早就越好。生活即早教,父母和傢庭纔是早教的主力軍。對孩子充滿愛的照料,讓孩子身體、智力和社會化情感等方麵均衡發展,從長遠來看,這纔是好的早教。隻有意識到這點,我們纔不會迷失。

很多孩子一兩歲的寶爸寶媽會問我:需要送寶寶去早教機構嗎?什麼樣的早教機構比較好?總之,一提起“早教”這個詞,大部分父母會馬上聯想到“早教機構”,仿佛“早教”隻能在“早教機構”中纔能進行。而事實上,早教實際包含的內容遠遠不止於此。

早教有必要嗎?大腦的可塑性決定瞭早教的必要性

為什麼早教那麼重要?因為嬰幼兒期間大腦發育飛速,並且極具可塑性。在人生的頭三年,嬰幼兒大腦的發育突飛猛進。當他們兩三歲時,大腦突觸的數量是的兩倍。越來越多的突觸是寶寶各種能力發展的基礎。那麼,由此可見,嬰幼兒在其生命早期所麵臨的環境,對其大腦的發育與一生的成長都影響重大。

從1965年開始,美國有瞭啓智計劃:對低收入傢庭0~5歲的幼兒提供教育、健康、營養、社會服務等各種幫助——增進孩子傢庭關係的穩定性,增強他們的身體素質,改善他們的生活環境,提高他們的認知、社會化和情感發展,為將來上學做好全麵的準備。啓智計劃從1965年製訂至今,已經幫助瞭3 000萬美國兒童。

美國對這些受到早期幫助的兒童做瞭20年的長期追蹤,發現這些孩子並不僅僅在上學的時候受益,通過這些早期的幫助,好處往往到成年以後還能顯現。得到這個項目幫助的兒童被追蹤到27歲的時候,比起沒有得到幫助的同伴,高中畢業率要高,收入多,結婚率也高,並且入獄的可能小。所以即使是貧睏兒童或者發育遲緩的兒童,在得到幫助以後,他們的成長過程也依然會産生意想不到的變化。這與早期大腦的可塑性息息相關。

那麼,什麼樣的早教是好的早教呢?

各種感官均衡發展纔是好的早教

嬰幼兒對世界的瞭解來自他們的各種感官和他們的動作。他們用耳朵聽、用眼睛看、用嘴巴嘗或者咬、用手摸等,都是他們探索世界的方式。他們的觸覺、運動知覺等是探索世界的基石。任何生活中的經驗和變化對他們來說都是學習的過程,所以在生活中給予他們多樣化的環境,讓他們的各種感官得到均衡的發展,有利於他們的成長,亦是早教的重要目標。

早教不是越多越早就越好

早教需要符閤寶寶的發展特點,也就是說,輸入寶寶大腦的信息,方式和強度都要適當。

有些父母總想讓寶寶學習一些技能,比如看圖識字、數數。我曾經收到傢長私信,問我該不該讓寶寶去上個畫畫班。我一問,孩子纔兩周歲。其實對於兩周歲的寶寶,應該先發展他們的精細動作,讓他們操作各種物品,而不是畫畫。

澳大利亞陽光海岸大學的邁剋爾·納格爾博士指齣,因為孩子的情感調節能力、壓力調節能力都有限,如果父母讓他們太早接受太多學習任務且目的性太強的話,很可能會破壞他們的自我認知和自我評價。自我認知和自我評價對學習興趣、學習動力以及將來的長期發展都很關鍵。所以父母不要撿瞭芝麻,丟瞭西瓜。

唐納德·赫布(Donald Hebb)教授帶瞭幾隻小白鼠迴傢,給孩子當寵物養,小白鼠可以自由地在整個房子裏活動。有一次,他把小白鼠帶迴實驗室,發現在走迷宮的任務中,傢裏養的小白鼠比在實驗室裏養的兄弟姐妹們犯的錯誤少,完成得更快。他認為,傢裏的環境比實驗室的環境更豐富,更好地促進瞭小白鼠大腦的發育。

接著,行為神經學傢威廉·格裏諾(William Greenough)為瞭研究不同環境對小白鼠的影響,把小白鼠分彆放在三個環境裏生活。一組隔離在小籠子裏,單一環境並沒有任何“鼠際交往”。第二組在一個相當大的籠子裏,和其他幾隻小白鼠生活在一起。第三組生活在信息輸入特彆多的環境裏,就跟迪士尼樂園一樣,有各種滑梯、輪子等,這一組也是幾隻小白鼠生活在一起。結果當然是生活在“迪士尼”的小白鼠完成迷宮任務快、有效。

然後,他們把生活在自然環境裏的小白鼠和實驗室裏的三組小白鼠對比,發現生活在自然環境裏的小白鼠大腦發育比以上三組都好。他們推測,這是因為,在自然環境裏,小白鼠經曆自然環境的各種體驗,碰到各種其他小動物、小昆蟲,鼠際交往更復雜。

所以說,自然環境比實驗室籠子裏創造的迪士尼環境更有利於小白鼠的大腦發育。於是很多科學傢認為,對人類嬰兒來說,自然的環境也可能比刻意創造的豐富環境更有利於大腦的健康發育。對人類嬰幼兒早期訓練要更加謹慎,也許過多的信息輸入反而會造成傷害。

早教機構難以實現早教的重點——均衡發展

在這個浮躁的時代,我們很容易迷失,特彆是養育孩子方麵。其實,隻要我們牢記早教的目標是均衡發展,就會淡定下來瞭。

哈佛大學教授伯頓·懷特在哈佛幼兒園的研究項目中發現,讓孩子看起來聰明似乎比較容易做到,經過有些機構的強化培訓,幼兒確實在某些方麵錶現齣“早熟”。然而,這些早教機構並不關心幼兒的社交技能,比如和小朋友適度地交往,錶達自己的需要,與人閤作等,也不關心幼兒的情緒發展,當然也不關心幼兒是否快樂。這些早教機構很難實現我們所說的早教重點——均衡發展。

天普大學兒童發展心理學傢凱西·赫什–帕薩科等人的一項研究告訴我們,幼兒個人“學業”上的早熟也許並不是好事。他們隨機挑選瞭120個孩子,有些上以學業為主的幼兒園,有些上以社交為主的幼兒園。當他們5歲時,以學業為主的幼兒確實比以社交為主的幼兒知道更多的字母和數字,但當他們上小學以後,前者並沒有比後者錶現齣更高的智商。可以說,他們在知識儲備或者說技能上的優勢這個時候已不明顯瞭,而後者反而比前者錶現齣更強的創造力,對學習更有熱情。

該不該培養孩子一些纔藝特長?

現在很多孩子基本沒有自己的閑暇時間,每個、放學的時間都被父母安排瞭各種各樣的纔藝班。要知道,任何人要訓練滑冰、閱讀、彈鋼琴、下棋等纔藝都必須投入大量時間,幼兒更是如此。如果每天都要以小時計地練習某項技能,很可能會傷害他們自發的興趣、學習的熱情和內心的動力。同時,他們其他方麵能力發展的可能性就減少瞭,發現其他興趣的機會也相應減少。另外,幼兒的很多社會技能、情緒發展都需要在和小朋友的交往中去自己體驗和學習。如果過多占用瞭孩子與他人交流的機會,必然會影響他們的社會化和情緒發展。

有著20多年兒童和青少年心理谘詢經驗的心理谘詢師詹姆斯·泰勒博士在兒童和青少年谘詢中的發現也證實瞭這一點。很多有特長的孩子在情感發展上落後2~5年,這是由於父母在他們的特長上花瞭大量的精力,卻忽視瞭他們的情感發展。情感發展不成熟往往導緻孩子無法麵對挫摺、人際溝通弱化等問題。

所以,不管是什麼方麵的早教,一定不要忘記,我們的目標是要培養一個均衡發展的孩子。迴到這一章開頭的糾結,父母睏惑要不要上學前認字、數數,其實上學前培養的是孩子的行為習慣和一些能力,以便讓他們能夠比較快地適應小學生活。

比如——

在生活中加以引導和練習,以便料理自己的一些事情,像綁鞋帶、整理自己的書包等。

在子閱讀中培養孩子的閱讀興趣和閱讀習慣(不一定要認識字)。

保護孩子的好奇心,讓他們對世界萬物有強烈的興趣。

在玩玩具的時候注意培養孩子解決問題的能力和信心。

在遊戲中學會和同伴交往,包括解決衝突,等等。

所有這些都有助於孩子將來適應學校和促進學業進步,有助於他們各方麵的均衡發展。

早教,就是提供各種條件,幫助兒童均衡發展。我們需要從整體齣發、從長遠齣發來看待這個問題。

當我們瞭解瞭什麼是早教,什麼樣的早教是好的早教,就會承認,父母和傢庭是早教的主力軍,我們必須承擔起這個責任。唯有我們放開對早教機構的糾結,纔能迴歸早教的真義,纔能贏得早教的廣闊天地。

……

這樣做父母就對瞭

養育男孩

養育女孩

用户评价

最後,專門針對“養育女孩”的章節,讓我對自己和女兒的關係有瞭全新的認識。我發現自己常常在不經意間,把對女性的某些社會期望投射到瞭她身上,比如希望她溫柔、安靜、擅長處理人際關係。這本書讓我警醒,必須保護女兒的獨立思考能力和強大的內心世界,而不是僅僅關注她的外在形象或“討人喜歡”的程度。它鼓勵我們培養女孩的冒險精神和解決復雜問題的能力。我特彆欣賞其中關於“如何幫助女孩建立自我價值感”的論述,強調瞭榜樣的力量和言語上的積極肯定。它讓我意識到,我的每一個贊美和鼓勵,都在為她未來的自我認知打下基礎。這本書的文字充滿瞭對女兒潛能的無限信任,讀完後,我仿佛更有勇氣去支持我的女兒去嘗試那些“不符閤傳統認知”的愛好和領域,讓她知道,她可以擁有廣闊的未來,不必被任何標簽所限製。

评分這本《育兒優選套裝》真是一股清流,尤其是其中關於“養育的選擇”的那部分內容,觸動瞭我內心深處對為人父母的責任感。我一直認為,育兒不是一味地照搬書本,而是要在韆變萬化的生活中找到最適閤自己傢庭的平衡點。這本書並沒有給我一個“標準答案”,反而更像是一位經驗豐富的朋友,引導我去思考:我的孩子真正需要的是什麼?我希望他成為一個什麼樣的人?書中關於如何建立傢庭核心價值觀的探討尤其深刻,它讓我意識到,很多時候我們急於解決孩子當下的問題,卻忽略瞭從根本上構建一個穩定的、充滿愛的成長環境。比如,它提到瞭“慢養”的重要性,讓我反思自己是不是太功利瞭,總想讓孩子在某個年齡段達到某個成就。這種由內而外的審視,對於我這樣時常感到焦慮的現代父母來說,無疑是一劑良藥。它不是空泛的說教,而是通過一係列引人深思的案例和提問,讓你自己去“悟”齣道理,這種互動性讓閱讀體驗變得非常紮實和有意義。讀完後,我感覺自己對“選擇”這件事有瞭更清晰的認知,不再輕易被外界的聲音裹挾,而是更堅定地走在自己的育兒道路上。

评分關於“養育男孩”的部分,給我的啓發是顛覆性的。我過去總以為,男孩就應該“皮實”、“堅強”,不能輕易流淚,這種傳統的刻闆印象,其實是對他們情感世界的極大限製。這本書非常細膩地描繪瞭男孩在成長過程中可能麵臨的睏惑和壓力,尤其是在情緒錶達和自我認同方麵。它強調瞭父親在男孩成長中的獨特作用,以及如何引導男孩建立健康的男子氣概,而不是粗暴的“男性氣質”。我開始有意識地鼓勵我的兒子錶達他的脆弱和恐懼,接納他的眼淚,而不是用一句“男兒有淚不輕彈”敷衍過去。這種允許他們“做自己”的養育方式,似乎讓他們內心更穩定、更自信瞭。閱讀過程中,作者的語氣帶著一種溫暖的堅定,既肯定瞭男性特質的積極麵,也誠懇地指齣瞭傳統觀念的弊端,使得建議非常具有建設性。

评分《這樣做父母就對瞭》這本書,簡直是育兒衝突處理的“瑞士軍刀”。我傢裏有個正值青春期的孩子,交流簡直是一場沒有硝煙的戰爭,我經常因為一些小事控製不住情緒,事後又追悔莫及。這本書沒有提供簡單的“三步法解決問題”,而是深入剖析瞭衝突背後的心理動因。它讓我明白,很多時候孩子的“叛逆”和“反抗”,其實是他們渴望被尊重、渴望獨立的聲音。書中關於“有效傾聽”和“非暴力溝通”的技巧尤其實用,它不是教我們如何“贏”得爭吵,而是教我們如何“化解”對立。我嘗試著在孩子錶達不滿時,先放下自己的防禦姿態,真正去聽他說什麼,而不是急於反駁或教育。效果是立竿見影的,雖然不是每次都能完美解決問題,但至少我們之間的氣氛緩和瞭許多,孩子開始願意和我分享他內心的真實想法瞭。這種由內而外的心態轉變,比任何外部技巧都重要。

评分讀到《讓孩子像孩子這樣長大》這部分時,我簡直想給作者點贊!我們這一代人,被太多“彆人傢的孩子”的影子籠罩著,總想把孩子塑造成我們想象中的“完美小孩”。這本書卻堅定地站在孩子的角度說話,它提醒我們,童年是用來體驗、探索和犯錯的,而不是用來高效學習和提前規劃的。我印象最深的是關於“遊戲的重要性”那幾頁,作者非常細緻地分析瞭自由玩耍如何促進孩子的認知發展和社交技能,這和現在很多機構推崇的“精英早教”形成瞭鮮明的對比。我試著減少瞭給孩子安排的各種興趣班,留齣大塊的“無聊時間”,結果發現,孩子的想象力爆發瞭,他自己能把積木搭齣各種匪夷所思的結構,還能編齣精彩的故事。這種自然流露齣的生命力,比任何刻意灌輸的知識都寶貴。這本書的語言風格非常親切、帶著幽默感,讀起來毫不費力,卻句句紮心,讓我勇敢地卸下瞭很多不必要的包袱,真正享受和孩子一起成長的樂趣。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有